<動画提供>一般社団法人高知県言語聴覚士会

私が高知リハ大に進学するきっかけとなったのは、私が通っていた中学高等学校と同じ学校法人であったことから、中学三年生の時に社会科見学で本学に訪れたことです。その時に、子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に、言語・聴覚機能障害のリハビリテーションを行う言語聴覚士という仕事に魅力を感じ、また言語聴覚学専攻の説明をしてくださった先生の一生懸命で明るく話をしてくださる姿に憧れ、進路を決定しました。

高校と違って大学の授業一コマは90分ととても長く、最初は慣れるまで大変でした。ですが、高知リハ大では、専攻ごとに展開科目という専門職大学ならではの授業があります。私が在学している言語聴覚学専攻では「マンガ概論」と「マンガ基礎実習」という二つの授業があり、絵を描いたり、ジェスチャーゲームをしたり、とても楽しい授業になっています。先生も優しくおもしろいので、クラスメイトと和気あいあいと楽しい授業が魅力的です。

将来の夢は、私が言語聴覚士になりたいと思ったきっかけである先生のように、どんな時でも明るさと笑顔を忘れず、多くの人から頼りにされるような言語聴覚士になりたいと考えています。

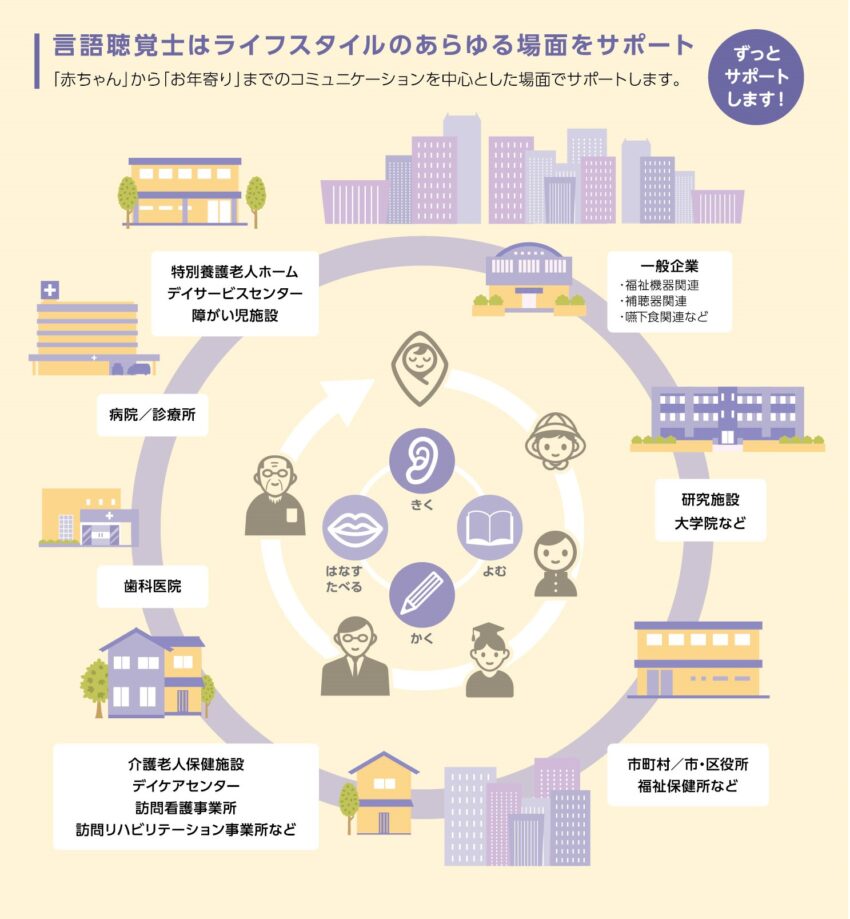

言語聴覚士は、ことばによるコミュニケーションや食べることに問題をかかえる方々を対象としています。それらの問題の原因は、病気や交通事故、発達上の問題であり、対象者は子どもから高齢者まで幅広い年齢層を支援します。言語聴覚療法は、そのような方々が豊かな生活が送れるように検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行い、それを支えるご家族への支援もします。

小児から高齢者までを対象とし、医療・保健・介護・福祉・教育機関などで勤務することができます。勤務先として最も多いのは医療機関です。専門職大学になり、今後新たに言語聴覚士の活躍が期待される場として、行政での予防医学・地域支援、ことばの教室などがあります。

| 医療機関 | リハビリテーション科、耳鼻咽頭科、脳神経外科、口腔外科、形成外科、神経内科、小児科、歯科など |

|---|---|

| 保険機関 | 母子健康課、保健センターなど |

| 介護・福祉機関 | 小児対象 難聴幼児通園施設、心身障害児総合通園センター、肢体不自由児施設、児童相談所など成人対象 身体障害者更生相談所、身体障害者福祉センター、老人福祉センター、介護老人保健施設など |

| 教育機関 | 通級指導教室、特別支援学校、ことばの教室、難聴学級、聾学校、養護学校、幼稚園

など |

ことばで伝えたい思いがあるのにうまく話せない、食べることに苦手を感じて大好きだったごはんが楽しめなくなることがあります。そんな悩みのある方と、一緒に向き合い、寄り添いながら、その人らしい「伝える力」と「食べる楽しさ」を取り戻していく――それが言語聴覚士の仕事です。

小さな「できた!」の積み重ねが、大きな喜びとなり、人生を変える力になります。

「あなたと出会えてよかった。」そんな言葉をいただける関係が築けるこの仕事には、人と関わる温かさと、たしかな専門性があります。

“人の思いに耳を傾け、その思いに共感し、未来への一歩を支える”コミュニケーションと食べる力で、誰かの世界を広げるお手伝いをしてみませんか?

言語聴覚学専攻 専攻長 吉村 知佐子

光トポグラフィ装置を用いた研究風景

光トポグラフィ装置を用いた研究風景

言語聴覚学専攻の教員は急性期・回復期・維持期の病院、施設、健診などに関わっており、卒業生の新人教育、地域貢献に力をいれています。その教員による科目がたくさんあり、自らの臨床で嬉しかったこと、苦労した点などを具体的に伝えています。また各教員の専門分野の研修会に参加し、最新知識を学生に伝え、その知識と1年次より学修してきた内容を元にオリジナルの訓練プロラムを立案し、訓練教材を作成する科目もあります。

マンガを用いたコミュニケーション技法の学修

マンガを用いたコミュニケーション技法の学修

「マンガ概論」では、マンガが持つ特性と基礎的な知識について学びます。マンガは視覚情報が多く、ストーリーがあり、世界共通言語ともいわれています。新たな伝達ツールとして役立てるとともに、対象者の方への伝えやすい方法についても考え、学ぶことができる科目です。その他にも文字や絵・配色等を使用し情報を伝達する「視覚デザイン概論」、企業等が行う広告による情報発信について学ぶ「企業広報活動論」などの科目があり、あらゆる角度からコミュニケーション方法について学ぶことができます。

記憶力の向上に効果があるといわれているオイゲノールという物質(歯科医院の匂い:無害)を嗅いで、実際に記憶検査の成績が向上するのかを調査するなど、学生にも協力してもらい、言語聴覚療法に関わる様々な研究をしています。また、言語聴覚士として働いている卒業生と勉強会を開き、情報の交換を行うことで、臨床現場の声を在学生に届けるといった先輩・後輩・教員の学びの循環も積極的に行っています。

ヒトの口腔器官の解剖を理解する際に平面的に描くため、実際に3Dプリンターを用い、立体的なオリジナル模型を作成します。それをもとに筋や神経やどことどこが付着しているのかをイメージしてもらっています。

言語聴覚療法臨床実習では、臨床実習指導者の指導のもとで、臨床業務の一連の流れについて、見学-模倣-実施と段階的に 実用経験を積み、実践課程を学ぶクリニカル・クラークシップ方式を導入しています。基本的な言語聴覚療法の実施と職業人としての態度や社会性を身につけます。また、対象者の課題を解決できるように、観察力・思考力・表現力を高め、探求心と創造性を養うことを目的に実施します。実習施設は、子どもから高齢者までを対象に、病院などの医療施設、介護老人保健施等の 介護施設、その他さまざまな施設があります。

臨床実習施設での実習開始前には、学内における「言語聴覚障害学総論Ⅰ」「言語聴覚療法技法実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の実習 科目が配置されており、必要な知識やスキルを身につけてから、臨床実習に臨むことができます。

| 学年 | 時期 | 科目名 | 内容 | 期間 | 実習地 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年生 | 4月~8月 | 言語聴覚障害学総論 | 臨床実習Ⅰに向け、言語聴覚療法の一連の流れについての基本的知識に加え、基本的態度等を含めたコミュニケーション方法について学修します。 | 前期15コマ | 学内 |

| 2年生 | 9月中旬 | 言語聴覚療法 臨床実習Ⅰ (見学実習) |

実習施設における見学を中心に言語聴覚士の仕事内容や組織内での役割などについて学修します。 | 1週間×1施設 | 高知県を中心 |

| 3年生 |

9~12月 | 言語聴覚療法 技術実習Ⅰ 言語聴覚療法技術実習Ⅱ(~令和6年度) |

臨床実習Ⅱに向けて、対象者やその家族、関連スタッフとの接し方、模擬症例に対する適切な対応方法と検査・測定の技能について学修します。 | 後期15コマ×2回 | 学内 |

| 失語・高次脳機能障害技法実習

言語発達障害技法実習(令和7年度~) |

|||||

| 1月中旬~

2月初旬 |

言語聴覚療法 臨床実習Ⅱ (評価実習) |

実習施設において、対象者の方に対する評価、や記録・報告等について、見学・模倣・実施を行い、技能や考え方を学修します。 | 3週間×1施設 | 関西・中四国を中心 | |

| 2月初旬~

3月初旬

|

言語聴覚療法技術実習Ⅲ

言語聴覚療法技術実習Ⅳ(~令和6年度) |

臨床実習Ⅲに向けて模擬事例を通して、評価・治療計画の立案・実施までの一連の流れを学修します。 | 15コマ×2回 | 学内 | |

| 発声発語・摂食嚥下障害技法実習(令和7年度~) | 15コマ×1回 | ||||

| 4年生 | 4月 |

客観的臨床能力試験(OSCE) |

臨床実習Ⅲまでに備えておくべき臨床能力を確認する機会を通して、評価に関する技能や態度の修得を目的に行います。 | 半日 | 学内 |

| 5月~

9月初旬 |

言語聴覚療法臨床実習Ⅲ(総合実習) | 実習施設において、対象者の評価から治療計画の立案と実施、記録・報告等の一連の過程について学修します。 | 8週間×2施設 | 関西・関東・中四国を中心 |