もともと困っている人を助けることやお世話をすることが好きで、医療職の母親の仕事に憧れを感じていましたが具体的ではなく、将来家族の助けになればいいな、という感覚でした。オープンキャンパスに参加して実際に体験し、体で覚える派の僕にあっていたこと、在学生から話を聞いたことで期待が膨らみました。実際に「作業」をしながら一緒に回復に向けて取り組むことが自分のやりたいことだったため、 作業療法士を目指しました。

高知リハ大を選んだ理由は、高知リハビリテーション学院(前身校)卒業生である知り合いの方や両親からの勧めが一番の理由です。また学士が就職に有利に働くこと、地域との協力や交流があり、将来地元で働くための経験ができると感じたためです。

入学後初めの頃は、講義がない空き時間の活用など、一日のスケジュール管理に戸惑いました。今では、同じ専攻はもちろん、他専攻の友達とも話したり、図書館で勉強したりしています。1年前期の科目では、「基礎作業学実習」で、もの作りを対象者と行うことを想定して指導者側を実際に体験できたことが印象に残りました。

地元の病院で作業療法士として、地域で暮らす方々が自分らしく生活できるよう支援していきたいと思っています。日本が抱える問題の一つである高齢化社会に伴う地域の過疎化が目立ちます。若い人材として尽力して行きたいと考えています。

アメリカから入ってきたOccupational Therapyは日本で「作業療法」と訳されましたが、「作業」とは、人々が「できるようになりたいこと」、「できる必要があること」を指します。子どもであれば「楽しく遊ぶ」「学校で勉強する」、中高生なら「部活動で活躍する」、大人になったら「働いて自立した生活を送る」など、人それぞれです。身体や精神面の障害、子どもから高齢者の方の、「自分らしい生活」ができるように支援をしていきます。

-e1667555941162.jpg)

-300x226.jpg)

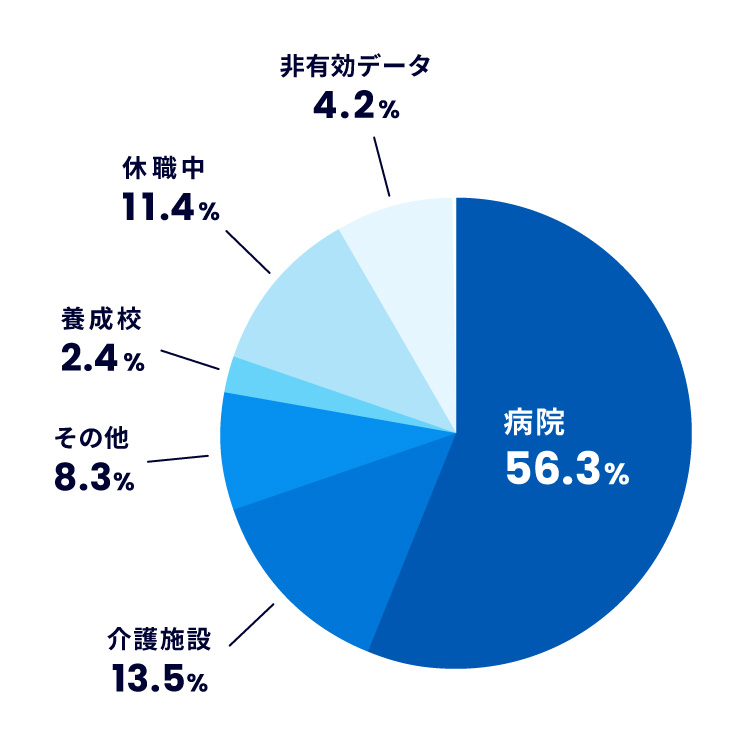

身体の障害やこころの病気、子どもから高齢者まで様々な方を対象とした医療・福祉施設を中心に勤務しています。また、障害者を雇用している企業や就労支援事業などの就労、保育園・小学校や放課後等デイサービスなどの教育、刑務所や少年院などの司法、介護保険関連施設や行政など、今後さらに、さまざまな分野での活躍が期待されています。

| 医療関連 | 総合病院、リハビリテーション病院、精神・神経科病院、診療所など |

|---|---|

| 介護保険関連 | 介護老人保健施設、介護老人福祉施設、通所サービス事業所、訪問サービス事業所など |

| 障害者総合支援法関連 | 障害者支援施設、就労支援事業所、リハビリテーションセンターなど |

| 児童福祉法関連 | 放課後等デイサービス、療育福祉センターなど |

| 行政関連 | 厚生労働省、市町村役所、福祉保健所、保健センターなど |

| 教育関連 | 特別支援学校、教育委員会、大学・大学院など |

| 司法関連 | 少年院、刑務所、更生保護施設など |

| 社会的企業 | NPO法人など |

| 一般企業 | 福祉機器関連会社など |

作業療法学専攻は、地域のみなさんとともにさまざまな活動を行っています。

「地域」「子ども」「お年寄り」をキーワードとして、授業にもたくさん取り入れています。

障害を持つ・持たないだけでなく、その人ならではの生活や暮らしがあります。誰でも豊かな生活が送れる社会を作りたいと思っています。

子どもと遊んだり・・・お年寄りと話したり・・・興味がある人はぜひ作業療法学専攻へ!一緒に学びましょう!

作業療法学専攻 専攻長 辻 美和

1年次生と2年次生のペア学習

1年次生と2年次生のペア学習

専門職大学では、基礎・専門科目に加え、展開科目を学ぶことで未来の作業療法について学び、考える力を身につけていきます。学ぶことも多く忙しい学生生活ですが、そのぶん同級生や先輩と助け合って取り組む、学生間の仲の良さが一番の特色です。ともに取り組む経験を通して、課題を解決する能力を身につけることができます。

高知リハ大作業療法学専攻の進級率(1~4年生平均)は88.9%と現時点で高い水準を保っています。

カツオの藁焼き体験の場面

カツオの藁焼き体験の場面

学修した知識や技術を実践で活かす演習や実習科目が1/3以上あります。それぞれの地域課題やニーズに応じ、生活、福祉、産業、防災などに総合的に取り組む、高知県独自の「集落活動センター」と連携しています。「作業療法地域支援実習」ではカツオの藁焼き体験や清流仁淀川のカヌー体験など各地域の魅力ある取り組みについて、ともに考え、解決方法について学びます。

社会的企業論の一コマ

社会的企業論の一コマ

「社会的企業論」※1では、愛媛県愛南町にて地域の産業の中で、障害者の就労をどのように支援していくのかを学びます。みかんやアボカド栽培などを現地で体験し、地域における障害者の「しごと」について考えます。その他にも教育について学ぶ「特別支援教育論」※2、司法について学ぶ「更生保護制度論」※3、地震や台風・豪雨などの災害から人の命と生活を守ることを学ぶ「地域防災論」※4などの科目があり、幅広い知識を身につけることができます。

※1 令和7年度入学生より「まちづくりプロジェクト論」に変更

※2 令和7年度入学生より「子ども未来論」に変更

※3 令和7年度入学生より「犯罪と社会復帰支援」に変更

※3 令和7年度入学生より「災害と生活支援演習」に変更

2年生の「作業療法評価実習Ⅱ(精神・認知系)」では、精神障害や認知症などの方の生活上の困りごとを理解するための、評価の方法について学びます。3年生の「精神障害作業療法実習Ⅰ・Ⅱ」では、評価した困りごとについての支援方法について学びます。その後、日本全国の対象者の方をオンラインで支援する新しい作業療法を、教員と学生が一緒にチャレンジしながら学んでいます。

2年生の「作業療法評価実習Ⅱ(精神・認知系)」では、精神障害や認知症などの方の生活上の困りごとを理解するための、評価の方法について学びます。3年生の「精神障害作業療法実習Ⅰ・Ⅱ」では、評価した困りごとについての支援方法について学びます。その後、日本全国の対象者の方をオンラインで支援する新しい作業療法を、教員と学生が一緒にチャレンジしながら学んでいます。

作業療法臨床実習では、臨床実習指導者の指導のもとで、臨床業務の一連の流れについて、見学-模倣-実施と段階的に実用経験を積み、実践課程を学ぶクリニカル・クラークシップ方式を導入しています。基本的な作業療法の実施と職業人としての態度や社会性を身につけます。また、対象者の課題を解決できるように、観察力・思考力・表現力を高め、探求心と創造性を養うことを目的に実施します。実習施設は、子どもから高齢者までを対象に、病院などの医療施設、障害者就労支援などの福祉施設、介護老人保健施等の介護施設、その他さまざまな施設があります。

臨床実習施設での実習開始前には、学内における「臨床作業療法技法実習Ⅰ・Ⅱ」の実習科目が配置されており、必要な知識やスキルを身につけてから、臨床実習に臨むことができます。

| 学年 | 時期 | 科目名 | 内容 | 期間 | 実習地 |

|---|---|---|---|---|---|

1年生 |

4月~7月 | 臨床作業療法技法実習Ⅰ(令和7年度~) | 臨床実習Ⅰ(見学)に向けて、基本的態度やコミュニケーション能力の獲得を目標に実習授業を行います。 | 前期15コマ | 学内 |

| 9月 | 作業療法

臨床実習Ⅰ(見学実習)(令和7年度~) |

実習施設における見学を中心に作業療法士の仕事内容や組織内での役割などについて学修します。 | 9月

1週間×1施設 |

高知県を中心 | |

| 2年生 |

4月~7月 | 臨床作業療法技法実習Ⅰ | 臨床実習Ⅰ(見学)に向けて、基本的態度やコミュニケーション能力の獲得を目標に実習授業を行います。 | 前期15コマ | 学内 |

| 9月 |

作業療法臨床実習Ⅰ(見学実習)(~令和6年度) | 実習施設における見学を中心に作業療法士の仕事内容や組織内での役割などについて学修します。 | 9月

1週間×2施設(~令和6年度) |

高知県を中心 | |

| 地域作業療法臨床実習(令和7年度~) | 9月

1週間×1施設(令和7年度~) |

||||

| 3年生 | 10月~12月 | 臨床作業療法技法実習Ⅱ | 臨床実習Ⅱ(評価)に向けて、模擬事例に対して、評価の計画・実践、対象者の課題について考える技能の獲得を目的に実習授業を行います。 | 後期15コマ | 学内 |

| 1月~3月 | 作業療法 臨床実習Ⅱ(評価実習) |

実習施設において、対象者の方に対する評価や記録・報告等について、見学・模倣・実践を行い、技能や考え方を学修します。 | 1~3月

3週間×2施設 |

関西・中四国を中心 | |

| 4年生 | 4月 | 臨床技能 能力試験(OSCE) |

3年生までに備えておくべき臨床能力を確認する機会を通して、評価に関する技能や態度の習得を目的に行います。 | 半日 | 学内 |

| 5月~9月 | 作業療法臨床実習Ⅲ (総合実習) |

実習施設において、対象者の評価から治療・指導・援助計画の立案と実施、記録・報告等の一連の過程について学修します。 | 5~9月

40日間×2施設 |

関西・関東・中四国を中心 |